普段から生きづらいと思っている私。

そんな私におすすめの本は無いか?と探していました。

生きづらい 本 おすすめ・・・。

そんな時に目についたのが

「仕事も人間関係も上手くいく放っておく力」

です。

サブタイトルに

- もっと「ドライ」でいい99の理由

- いちいち気にしない 反応しない 関わらない

- 人生を”快適化”するヒント

と、なんだか興味深いことずくめです。

著者の

枡野俊明(マスノシュンミョウ)さんは禅寺の住職さんです。

いつからかこのストレス社会で

禅 ZEN

が、心のケアに取り入れられています。

この本、期待できそう!

今回は

生きづらい人を禅の教えをもとに導いてくれる本

「仕事も人間関係も上手くいく放っておく力」

を読んで生きるヒントを得る。

そんなお話です。

※ 本ページはプロモーションが含まれています。

「放っておく力」のある人は毎日を快適に過ごせる

「はじめに」で本書の大枠について触れています。

人間関係に振り回されない人は、「放っておく力」のある人です。

本書 はじめに より

例えばSNSだとかそれ以外の人間関係でもお互い誹謗中傷したりされたり。

それ、放っておけば楽になるのでは?

仕事に前向きに取り組める人は、「放っておく力」のある人です。

本書 はじめに より

人の顔色、周囲の評価、無用な情報など放っておきましょう。

毎日快適に過ごしている人は、「放っておく力」のある人です。

本書 はじめに より

過去の後悔やわからない未来への不安。どうにもなりません。

どうにもならないことは放っておけばいいのです。

放っておく

という言葉にはいいイメージはないかもしれません。

問題をほったらかしのように。

でも、他人のこと、過去のこと、未来のことはどうにもなりません。

そういったことは放っておいて

今していること、できることに全力を傾ける。

放っておいていいことといけないことをどう見極めるかについて

本書は解説してくれています。

一切の執着を捨て去ることを意味する「放下着(ほうげじゃく)」という禅語があるように、「放っておく力」を発揮する生き方は、禅的な生き方でもあります。

本書 はじめに より

本書のはじめの部分を読んで禅的な生き方から生きるヒントをもらえたらと思いました。

枡野俊明さんってどんな人?

本書「仕事も人間関係も上手くいく放っておく力」

著者、枡野俊明(マスノシュンミョウ)さんについて簡単にご紹介します。

庭園デザイナーであり曹洞宗徳雄山建功寺住職でもあります。

多摩美術大学環境デザイン学科教授としてもご活躍です。

禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行ない、国内外から高い評価を得る。

本書著者紹介 より

他の著作は

- 心配事の9割は起こらない

- 禅、シンプル生活のすすめ

- リーダーの禅語

などがあります。

庭園デザイナー、住職、大学教授であると同時に

著書を通じて禅の心を悩んでいるみなさんに伝えている方です。

側に置いておきたいバイブル 本書の特徴は99の話題

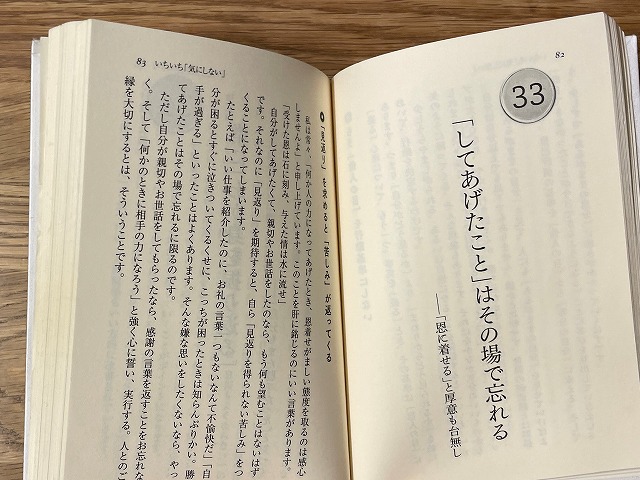

本書のページはこのようになっています。

全部で99項目あり、1項目ずつ一話完結の物語のように読むことができます。

本書を常に枕元やデスクに置いておき

毎日1項目ずつ、生き方のバイブルのように読んでみるのもいいですね。

枡野さん流、禅的な生き方

99の項目すべてが深くてためになるお話です。

これら、ためになるお話を私は勝手に

桝野さん流禅的生き方

と名付けていますw

ここで全て紹介するのはムリなので

私が個人的に心に残った話だけいくつか紹介します。

他にもためになるお話ばかりなのでぜひ本書を手に取って読んでみてください。

広告です。

半分わかってもらえれば上等

枡野さんは最近のSNSでの投稿を例に挙げて

「いつでも、どこでも、私のことを気にしていてね。理解してね。」というメッセージを出し続けている部分もあるように見受けられます。

4 「半分」わかってもらえれば上等 より

と言っています。

そして、

お互いの事を全てわかっている友達なんてどこにもいない、

現実はお互いの半分も理解していたら上等だといっています。

他人にこちらへの理解を無理やりもとめず、相手のことも放っておく。

これくらいが丁度いいのかもですね。

全て「ご縁」に従う

私たちは「ご縁に導かれて行動する」ことで、人生はうまくいくようにできているのです。

13 「ご縁」に従う より

つまり、受験や就活に落ちたとか、友達が離れて行ったとか、仕事をクビになったとか。

全てはそういう「ご縁」だったということ。

これを読んで私はクヨクヨしないで次のことをやろう!って気になりました。

いちいち真に受けない

世の中、思いついたことをポンポン言ってくる「無神経な人」いますよね。

枡野さんは、

無神経な人たちの話をいちいち真に受ける必要はない

と言っています。

こういう無神経な発言をする人の言葉にそもそも深い意味なんて無いんです。

放っておけばいいのです。

ぶれない軸 自分の流儀を持つ

こちらが求めてもいないのにあれこれ言ってくる人、結構いますよね。

枡野さんはこういう人への対処法にも触れています。

人の意見を聞く前に、自分の「ぶれない軸」を持っておくといいそうです。

- こういう目的で行う

- 最重要課題はコレ

と決めてしまう。

あとは何を言われてもぶれない。

これをすると他人の意見に振り回されなくてすみますね。

「これだけは貫きたい」という自分の考えややり方を持たなくてはなりません。

64 自分の流儀を崩さない より

「これだけは貫きたい」が自分の流儀=ぶれない軸なのです。

選択に正解は無い

人生は大なり小なり選択の連続です。

どちらを選ぶのが正解なんだろう?

と、悩むことありますよね。

本書では次のように書かれています。

未来のことなんて誰にもわからない。正解は一つではない。

考えても意味のない事です。

だとしたら、自分が選んだことが正解だと思い定めて

選んだ選択肢でいい結果がでるようにがんばるしかない。

私はこの項を読んで心がグッと楽になりました。

正解を求めて苦悩していたけど、もともと正解なんてないんですね。

自分が選んだ選択肢を正解にするしかないんです。

禅の言葉は深くて刺さる いくつかご紹介します

禅の教えで特徴的なのが、用語です。

本書にも当然出てきます。

いくつかある中で私が個人的に心に刺さった言葉を紹介します。

一昧(イチマイ)になる

人生悲しいこと、苦しい事、楽しい事、いろいろあります。

なかなか立ち直れないなんてことも。

そんな時のために枡野さんが紹介してくれているのが

「一昧になる」

という考え方です。

悲しいときのみならず、苦しいとき、うれしいとき、感動したときなど、激しい情動があったときは、その感情と一つになって、命を生き切る。そうして次の瞬間には、気持ちを切り替えて、新しい日々を生きて行きなさい―。

52 悲しみを引きずらない より

これが「一昧になる」ということ。

泣くのはみっともないとか、いつまでも落ち込むなよなど

中途半端に自分の感情を処理しないで

泣くときは思いっきり泣く、落ち込むときはとことん落ち込む。

そして、あとはきれいさっぱり忘れてまた立ち上がる。

私はこれをやってなかったなぁ。と思います。

落ち込みすぎると周りに迷惑がかかる、泣いたら恥ずかしい、みっともない

なんて思って気持ちの整理が上手くできなかった。

これからは一昧になってみようと思います。

莫妄想(マクモウゾウ)

過去のことについて後悔する。

未来の不安についてあれこれと悩む。

これらのことはクヨクヨしても仕方ないことです。

でも、悩んでしまう。

枡野さんは次の言葉を紹介してくれています。

禅は「莫妄想」―「妄想するなかれ」と説いています。

86 後悔はただの”妄想” より

禅の世界では過去の後悔や未来の不安は全て妄想扱いなんですね。

妄想するなかれ!

妄想せずに今、目の前にある事に集中してしまいましょう。

目の前のことに没頭すれば妄想している暇はありません。

関連記事 ↓

諸行無常(ショギョウムジョウ)

人はいつか死ぬ。物事はいつかは終わる。

これが「諸行無常」という真理です。

今さら有名な「諸行無常」の話なんて、と思っているそこのアタナ!あまい。

「諸行無常」と唱えると勇気が湧いてくるのです。(私だけ?)

枡野さんは諸行無常について次のように言っています。

この「諸行無常」という当たり前の真理を、常に頭の片隅においておけば、いいことが続いて有頂天になることも、悪いことが続いて落ち込むこともなくなります。心が、人生が安定します。

82 人生には「幸も不幸もない」 より

いいことも悪いこと無い。

全てあるがままに受け入れれば、毎日を心穏やかに過ごせるそうです。

この項で、なんだか呪文っぽい言葉を紹介してくれてます。

「諸行無常、諸行無常、世の中は常に変化し、何事もやがて終わる。」

82 人生には「幸も不幸もない」 より

この呪文?を唱えて心を落ち着かせましょう。

良い事も悪い事もいつかは終わる。

諸行無常。

今ある辛い事もいつかは終わるんだ。

諸行無常。

いつかは終わるなら安心してジタバタしよう。

諸行無常。

私はこんな感じで受け止めて気持ちが楽になりました。

諸行無常は国語の授業で習ってサッと流すような軽い言葉でないですね。

広告です。

まとめ お部屋に1冊置いておきたい人生のバイブル

- 「放っておく力」のある人は毎日を快適に過ごせる

- 半分わかってもらえれば上等、など心が軽くなる生き方満載

- 「一昧になる」「莫妄想」など禅語もためになる

- 毎日1項目読みたい お部屋に常備しておきたい人生のバイブル本

私は私の奥さんと言い合いになった時に

「諸行無常 OhYeah!」

と勝手に心の中で唱えて乗り切ってます。

みなさんも本書を一度手に取って少しだけ禅に触れてみませんか?