前から一休さんが気になってました。

トンチ小坊主の一休さんはどんな大人になったのか?

調べてみると一休さんのとんち話は後世に書かれたものらしいです。

では、実際の一休さんは?

幼少のころから寺に入れられたところまではアニメと一緒なのですが。

史実の一休宗純、エピソードを調べてみたら・・・。

およそお坊さんらしからぬハチャメチャの数々。

いつかしっかりと本を読んで勉強しようと思ってました。

今回は

Eテレ「オトナの一休さん」の本を読んで「無縄自縛」に共感する

というお話です

※ 本ページはプロモーションが含まれています。

「オトナの一休さん」のメインテーマ

本書の元はEテレの番組「大人の一休さん」です。

かなり前に一度だけ見たことがあります。

その時は「へー、面白そうなことやってるな~」程度でした。

最近、一休さんの事を調べたいと思いこの本を手にしました。

「ああ、そう言えば前にこんなテレビ番組やってたな」

くらいの気持ちです。

いざ、本書を手に取ってみると面白いのなんの。

一気に読み終わってしまいました。

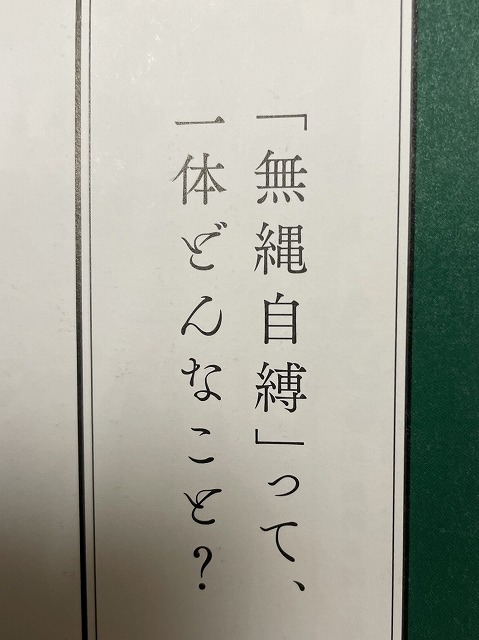

本書に一貫したテーマがあるとしたら

無縄自縛

だと思います。

後でこれについてのエピソードは紹介します。

簡単にいうと

固定観念や常識というありもしない縄で己を縛るな!

自分にとっての真実を見極めろ!

くらいのことですね。

今の私にピッタリの教えです。

一休さんありがとう!

一休さんってこんな人

一休さんの愛称で知られていますが

一休宗純(いっきゅうそうじゅん)

が正式?な名前です。

本書の登場人物紹介から一部引用します。

禅宗の僧侶。 風変わりな言動で人々を驚かせ、酒や女性を愛したことから「破戒僧」と呼ばれる。

一休さんの「破戒僧」と呼ばれるレベルの破天荒っぷりに私は注目しました。

本書を読み進めるうちに思いました。

その破天荒さには一休さんなりの明確なワケがあるのでは?

一休さんのハチャメチャな行動や言動のワケについて・・・

ちょっと考えがまとまりません。

ぜひ本書を手に取って一緒に考えてみてください。

一休さんのおもしろエピソードいっぱい

何回も書きますが、私が一休さんに興味を持ったのはその破天荒っぷりです。

全部はムリですが本書に掲載されたおもしろエピソードを紹介します。

ネタバレ注意

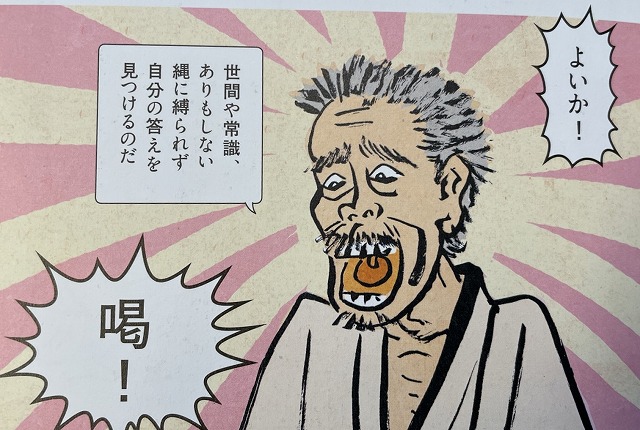

無縄自縛

一休さんが弟子たちの前に

これなーんだ?

と言って持ってきたものはお経の書いてある経文に自分のウ〇コを載せたもの。

「ありがたいお経になんてことを・・・」

と、弟子たちは驚きます。

そこで一休さん

「禅とは何にも縛られないこと。経をありがたいと言った時点で何かに縛られていることになる。世間や常識、ありもしない縄に縛られず自分の答えを見つけろ」

といった内容のことを言い放ちました。

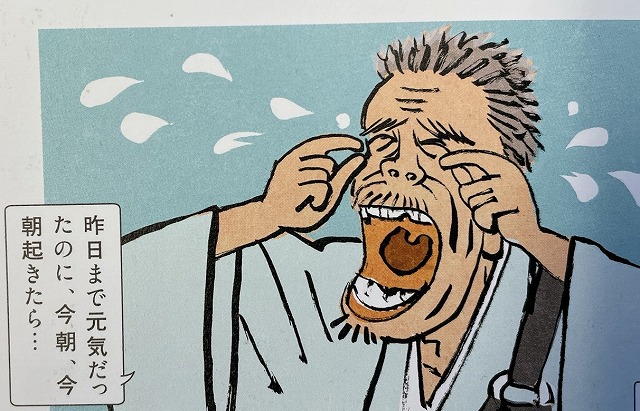

雀の死を全力で悲しむ

ある日、一休さん。

泣きながら経を唱え葬儀をしています。

一休さんがこんなに大泣きしながら経を読み葬儀をするとはさぞ偉い方の供養なんだろう。

そう思って弟子がきいてみると、

「ワシが可愛がっていたスズメが死んだ」

とのこと。

そこで一休さんの兄弟子が

「僧の身でそのように大泣きするな。諸行無常というではないか」

とたしなめます。

すると一休さん

「うるさい!なんと言われようと今、ワシにとっての真実は目の前に横たわるこのスズメとそれを失って悲しいという気持ちだ!」

的なことを言い放ちました。

一休さんはこのスズメに「尊林」という戒名をつけて手厚く葬りました。

この「尊林」という書は今でも現存しているそうです。

一休さん、体裁を気にせず自分の気持ちにどこまでも正直なんですね。

私は一休さんのそんなところが好きになりました。

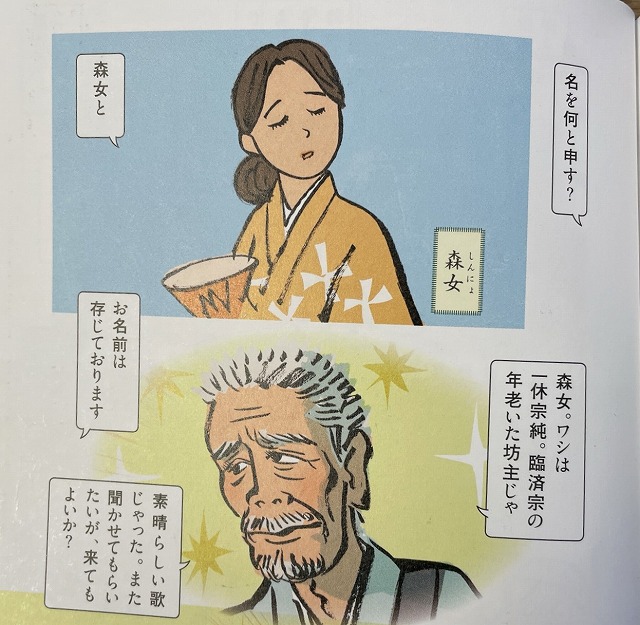

77歳で彼女できちゃう

一休さんが平気で遊女屋に入り浸っていたのは結構有名な話です。

偉いお坊さんの大事な法事中に女性とエッチしてて怒られたり。

どこか行く予定があったのに急遽予定変更して遊女屋に行っちゃったり。

そんな一休さん。

恋をします。

77歳にして一目惚れ。

相手は森女(しんにょ)。50歳近く年下。

それで、なんと!同棲しちゃいます。

当然、世間は一休さんが女にたぶらかされたなどとうわさします。

愛しい一休さんに迷惑がかかると気に病んだ森女は絶食して死のうとします。

そこで一休さん。

「森女が死ぬことこそワシにとっては一番の迷惑だ。」

と言い森女の自殺を止めます。

さらに森女との営みについてエロい漢詩を書いてしまいます。

弟子たちが止めても気にも留めません。

77歳になっても純粋に誰かに恋ができるなんてステキですよね。

いいなぁ~

まとめ 「無縄自縛」で心を自由に

「無縄自縛」で心を自由になんて書いてしまいました。

一休さんに

生半可にわかった気になるな!

喝っっっっっ!

とか、言われちゃいそうです。

ですが、私はこの無縄自縛という言葉が好きになりました。

何事にもとらわれず、純粋に物事に対する。

一休さんってそんな人で、私もほんの少しでもいいから見習っていきたい。

心を自由にしてくれる楽しい本でした。