エピクテトスなら私の生きづらさを解決してくれるかもしれない。

ぼんやりとネットを見ていて目に入ってきた本書

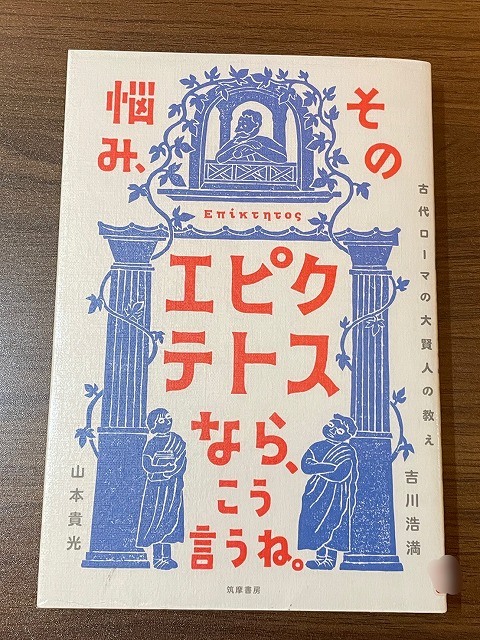

その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。

著者 吉川浩満 山本貴光

に興味を持ちました。

広告

エピクテトスって何者?

私の生きづらさになんて言ってくれるの?

気にはなっていたけど、なかなか読む機会も無く時間は過ぎていきました。

でも、図書館の書棚でたまたま見つけてしまいました。

早速借りて読んでみました。

本書に一貫して言えることは

「自分の権内と権外を適切に見極めよ」

です。

簡単に言えば

それはコントロール可能?不能?

ってことです。

人生でコントロール不能なことには手を出さず、可能なことに注力すること。

この本に出会って、気分がスッキリしました。

同時にエピクテトスについてさらに興味が湧きました。

※ 本ページはプロモーションが含まれています。

関連記事 ↓

どうしようも無くなったら「エピクテトス 人生の授業」を読め!読書感想

楽しく講義を聞くようにスラスラ読める

本書「その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。」 は著者二人が対話する形式です。

時にはエピクテトスが現代に降臨したりします。

著者二人のやりとりがなんだか楽しい。

二人の先生が壇上で講義しているみたいな感覚です。

紀元1〜2世紀のローマ、ギリシャの哲学者。エピクテトスって名前。

堅苦しくて難しいイメージ。

でも、二人の会話を聞いていれば大丈夫。

哲学のての字も知らない私でも楽しくエピクテトスの教えを学べましてた。

そして著者二人同様、私も勝手にエピクテトス先生に弟子入りすることに決めました。

みなさんはどうでしょう?

エピクテトスの教え 権内か権外か?

ローマの哲学者、エピクテトスの教えは単純に

それは権内か権外か?

です。

自分がコントロール可能なものが権内。

自分がコントロール不能なものは権外。

コントロールできるもなら注力する。

コントロールできないものは放っておく。

単純だけど、実際にやってみるとなかなか難しい。

権内と権外を正しく見極めることについて、本書にも日々訓練が必要と書いてあります。

私は権外、つまりコントロール不能なことで悩んでもどうにもならないなと素直に思えました。

あっけらかんとしているようですが実に奥が深いです。

権内と権外を適切に分けられたら本当に楽になると思いました。

エピクテトスってこんな人

エピクテトスは紀元1〜2世紀の人です。

今から1900年前くらい。

帝政ローマの頃の哲学者で、ローマやギリシャで活動していました。

ちなみに哲学の流派「ストア派」の代表的な人です。

エピクテトスは奴隷階級でした。

本来なら奴隷として一生を終えるところですが、哲学教師となりました。

奴隷から先生になったわけです。

エピクテトスの著書はありません。

ですが、彼の弟子が書き残した本

「人生談義」

は残っていて、いろんな言語で翻訳されています。

夏目漱石なんかも愛読者だったようです。

奴隷だったのに哲学教師になり、彼の教えが後世の偉人たちに影響を与え、今なお読まれ続けている。

ツッコミどころ満載のすごい人です。

権内と権外 もっと具体的に

エピクテトス先生が言う権内と権外。

まだ、ちょっとわかったようでよくわからない。

そんな人のために本書「その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。」 では、わかりやすく具体的な例が紹介されています。

著者二人に相談が寄せられているという形式です。

相談の内容をかいつまんで説明すると

質問者男性の上司が年下の女性で仕事の知識も経験もないのに質問者に指図してくるのが納得いかない

これについて著者二人の他になんと、エピクテトス先生が現代に降臨して自ら質問に答えてくれています。

先生「自分の仕事に誇りをもっているのはいい」

から始まり、

先生「自分より後でやってきた年下の女性が上司だから何だと言うんだ!」

と、質問を一刀両断!

さらに

先生のお話

組織の指揮系統で上司と部下がいるのは当たり前

年下の女性上司は監督者で質問者は専門職 そもそも役割が違う

というお答です。

これについて筆者が先生に一応ききます。

筆者から一応きいてみた

質問者は年下の女性が上司であることが不満なようですが・・・?

すると、先生は

先生のお話

質問者はいい仕事がしたいのか?それとも他人の地位を気にして余計な心配がしたいのか?

と言い、さらに「質問者の権内にある事は何か?」と、筆者二人に問います。

ここで登場しましたね。「権内」という言葉。

つまり、自分でコントロールできることということです。

この場合

質問者の権内

自分の専門能力を活かして最大限良い仕事をすること

質問者の権外

自分より年下の女性が上司になること

それは組織の仕組みのことであり、組織なら誰かが上司になり誰かが部下になるのは当たり前

権外である女性上司のことをあれこれ気に病むよりも権内である自分の仕事でベストを尽くすべき、ということになります。

この後も先生と著者たちの問答は少し続きます。

ここからはぜひ本書「その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。」 を手に取ってみてください。

日々「哲学の訓練」をする

先にも日々訓練あるのみと書きました。

本書では権内と権外を正しく使うためには日々哲学の訓練が必要だと説明しています。

というわけで、哲学の訓練、つまり心像を正しく用いる訓練も、継続あるのみ!

本書 第7章 ストア哲学の世界より引用

心像って何よ?って話ですよね。

著者二人がまとめてくれた部分を引用します。

心像とは、われわれが抱く印象、心に浮かぶ像を広く指す言葉。その心像の正しい使用こそ、わたしたちの権内にある唯一の能力だとエピクテトス先生は言います。

そして心像の正しい使用とは、なにをしようと欲し、なにをしないでおくか、なにを求め、なにを避けるかの区別を適切に行う能力を指す、と。

両方とも、本書 第5章 哲学の訓練 より引用

そして、エピクテトス先生は日々心像と戦っていこうと言っています。

朝起きてからあらゆる出来事への心像、つまり自分が抱いた印象から自分の権内と権外を見極める。

そして心像を正しく使用出来ることを日々訓練することが哲学の訓練なわけです。

欲望を得そこねないためには、日ごろからの鍛錬がおおいに必要である。

本書 第6章 再降臨!エピクテトス先生、見えない未来をどう選んだらいいですか? より引用

自分のやりたいことについて、コントロール可能なこと、不能なことを考えてみる。

自分でやってみて思いましたが権内権外を見分けるのって言うほど簡単ではありませんでした。

日ごろからその考え方を訓練しておかないとすぐにわかりっこありません。

本書ではいろいろな事例を出してわかりやすく講義してくれています。

私も最近モヤモヤすると、この「心像を正しく使う訓練」をやってみています。

まだ、なかなか上手くいきませんけどw

現代風に先生の教えをアップデート

エピクテトス先生の教えは現代にも通用する!

とはいえ、1900年も前のことなんでどうしても合わないことだってあります。

奴隷制度なんて現代ではありません。

自然をとらえる科学も発達しています。

インターネット、AI、SNS。

エピクテトス先生が生きていた頃からは想像すらできなかったこと。

いちいち事例を挙げてたらキリがありません。

ですが、先生の教えの根幹は変わりません。

それは

- 権内と権外の区別

- 権内にある理性を使用する

- 論理的考え、正しく自然を理解し、良く生きること

と著者たちは語り、この根幹はアップデートしないとしています。

帝政ローマ時代、奴隷が斬首されることは普通にあり得ました。

今は首を斬られるなんてまず無いでしょう。

その代わり、奴隷のようにブラック企業で働かされたり、不当に解雇されたり。

こんな風に現代に当てはめて考えていけばいい。

エピクテトス先生の教えを二人の講師がアップデートしています。

斬首こそされません。

でも、ブラック企業で不当に働かされたりと置き換えればいい。

これがアップデート。

それで先生の教えがより身近になっています。

私個人としては、いろいろあっても

権内と権外を区別する

ということは変わっていないと思いました。

上手にアップデートされてよりわかりやすくなっていました。

広告

まとめ はるか昔の哲学が現代にも通用する

本書「その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。」 についてまとめます。

- 二人の著者による楽しい会話形式で哲学のど素人でも入りやすい

- エピクテトスの教えは「権内か権外か」

- エピクテトスは1900年前のローマの哲学者

- 哲学は日々訓練が必要

- 現代風にアップデートすれば現代でも充分通用する

権内と権外を分けて権内のことを精一杯やる。

権外、つまりコントロール不能なことは一切構わない。

1900年前の教えが現代にも立派に通用するんですからやっぱりすごいですね。

私は本書「その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。」 をきっかけに、しばらくストア哲学を読みあさることに決めました。