ある日突然、右上腕部から肩にかけて激痛が走りました。

行きつけの整骨院に通い少しずつ治しながら考えます。

どうしてこうなっちゃったんだろう?

整骨院の先生に相談しました。

「正しい体の使い方ってあるんですよ」

この言葉とその後の話を聞いて思いました。

もっと自分で勉強したい。

今回は

図解でわかる 古武術式疲れない体の使い方を読んで体の使い方を自分なりに学んでみた

というお話です。

※ 本ページはプロモーションが含まれています。

古武術式疲れない体の使い方

広告

本書の著者は岡田慎一郎さんです。

古武術の身体運用を参考にした古武術介護を世の中に提唱しています。

古武術の動きは体に負担をかけず、合理的な動きをするそうです。

その動きを介護や日常生活に取り入れる。

そして無駄な動きを極力抑えて疲れないようにする。

この本はそういう内容の本です。

きっかけは上腕部から肩への激痛

この本を読んだきっかけは自分の体調不良です。

突然、右腕上腕部から肩にかけて激痛が走りました。

行きつけの整骨院で診察してもらいました。

筋肉の疲労でしょうね。とのこと。

で、無駄のない体の動きについて整骨院の先生からお話を聞きました。

私「それって、本とかありますかね」

先生「本ですか?まあ、探せばあるんじゃないかな」

それでネット検索して本書を買いました。

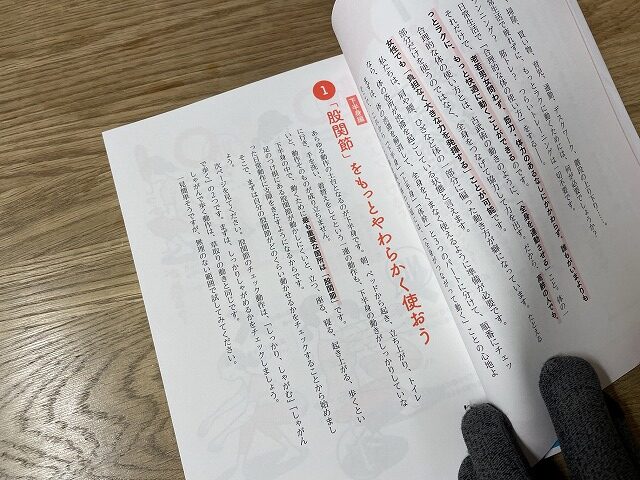

股関節と肩甲骨がポイント

この本で共通して言えるポイントは

股関節と肩甲骨

です。

股関節の場合

例えば床に落ちた物を拾う時。

腰を曲げるのではなく股関節から曲げるように意識する。

腰に負担をかけること無く物を拾える。

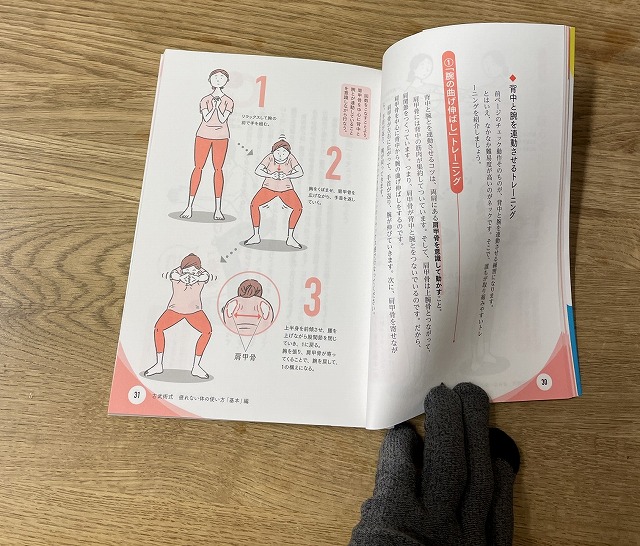

肩甲骨の場合

腕だけで作業すると背中の筋肉が効率よく使えません。

腕と背中の筋肉が連動していないと腕を痛めてしまうことも。

肩甲骨を動かせば背中と腕の筋肉が連動して効率よく動かせるということです。

本書では終始一貫して股関節と肩甲骨の使い方が主軸になっています。

少しネタバレ お役立ち動作

股関節を意識して動作するとなんとなく楽に感じます。

本書で紹介している内容をいくつかサッと紹介します。

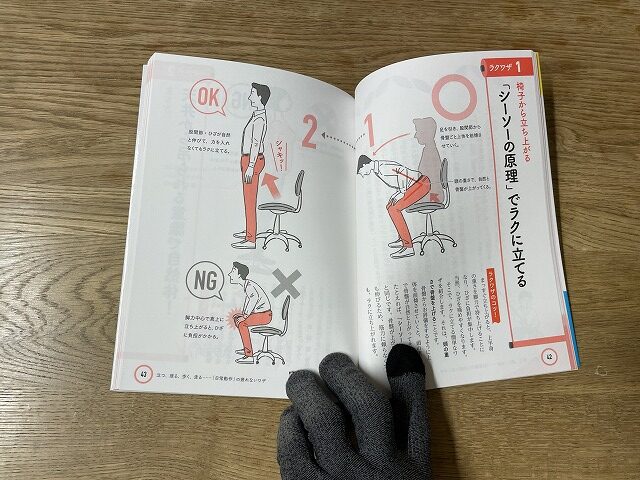

イスに座る 立つ

股関節から体を折り曲げてお尻から座ると座りやすい

立つ時も股関節から体を曲げて頭を下げて反動で立ち上がる。

スムーズに座る立つができます。

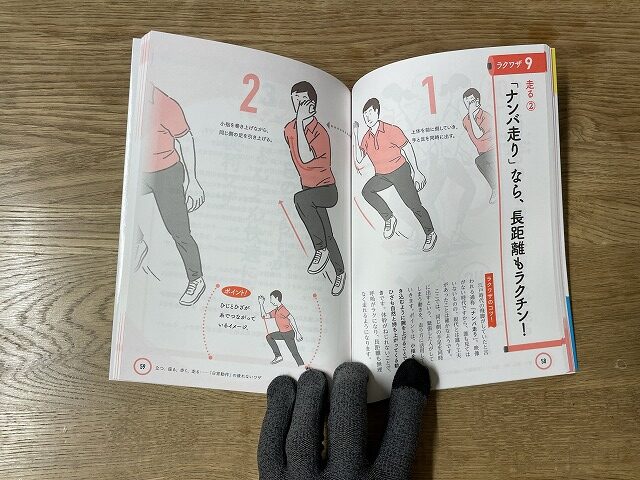

階段の上り下り

階段を登る時と降りる時に右手と右足、左手と左足を同時に出すと楽ということ。

上りの時は手のひらをモモに乗せて登ると上手きます。

なんか楽になった気がします。

これ、古武術の本で結構紹介されるナンバ走りの応用です。

昔の飛脚が右手右足、左手左足と前に出して走っていたとか。

これだと疲れないそうです。

でも、コレは緊張した人がやる恥ずかしい歩き方ですよね。

一つ間違えたらギャグです。

風呂掃除 床の雑巾がけ

別々の項目ですけどどちらも会社の作業で役に立ってます。

手先だけを使わない。

腰からではなく股関節から曲げて。

拭く場所の近くは股関節ごと移動するイメージです。

このおかげで朝の掃除とか、自宅のお風呂掃除が楽になりました。

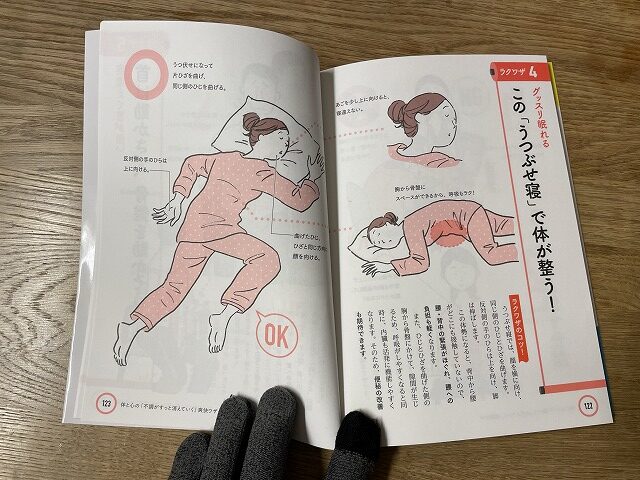

寝る姿勢(お試し中)

こんな感じでうつ伏せで寝るといいということです。

背中に負担がかからないとか。

やってみたけどイマイチ馴染めません。

慣れるまで続けてみます。

まとめ 股関節と肩甲骨を意識して生活

股関節がガチガチだったのでトレーニングしてます。

疲れない体の使い方、基本は股関節と肩甲骨を意識することだと思いました。

実際にやってみて役に立ったこと

- イスに座る 立つ

- 階段の上り下り

- 風呂掃除と床の雑巾がけ

- 寝る姿勢(お試し中)